いつでもどこでも情報共有がスムーズに~残業時間の減少やミスの削減に効果~

理事長・院長 天野 汎氏 / 副院長 小川 雅史氏 / 事務次長兼医事課長 志智 衞氏 / 総務課 山本 愛子氏

理事長・院長 天野 汎氏 / 副院長 小川 雅史氏 / 事務次長兼医事課長 志智 衞氏 / 総務課 山本 愛子氏

医療法人社団 康栄会 浦安病院様は、浦安市で地域に根ざした医療を提供し、地域住民に信頼され親しまれています。従来は紙のカルテで運用をしていましたが、患者の多様化するニーズに応える医療を実現するためにblancの導入を決断しました。地域に不可欠な存在として、どのように情報システムを進化させてきたのか、理事長・院長 天野 汎氏、副院長小川 雅史氏、事務次長兼医事課長 志智 衞氏、総務課 山本 愛子氏にお話を伺いました。

| 施設名 | 医療法人社団 康栄会 浦安病院 様 |

|---|---|

| 所在地 | 千葉県浦安市 |

| 病床数 | 60床 |

| 診療科 | 内科・外科・整形外科・循環器科・胃腸科・肛門科 |

| 専門外来 | 糖尿病・神経内科・循環器内科・消化器科・呼吸器内科・肛門科 |

| URL | https://urayasu-hp.jp/ |

知りたい情報がその場で確認できる効率性 導入前の課題と期待する効果

紙の運用による非効率な作業

- 紙のカルテでは複数の専門スタッフでの情報共有が難しかった

- 紙の業務では非効率な作業が多く、ミスの誘発を招いていた

- 東日本大震災を経て、災害に強いシステムが求められていた

知りたい情報がその場で確認できる効率性

- 専門スタッフ間での情報共有が進み、チーム医療が促進

- 業務負担が減り、残業時間も減少

- 複数のリージョンにサーバーがあり、災害時の継続性が向上

地域を支える医療を継続的に進化

医療法人社団 康栄会 浦安病院様の特徴についてお聞かせください。

天野: 当院の外来診療科目は内科、外科、整形外科を中心に循環器内科、消化器科、肛門科などの専門外来を有しています。1986 年(昭和61年)に開業し、1998 年(平成10 年)に現在の場所に新築移転しました。そして現在に至るまで、地域に住む人々に寄り添う医療を追求しています。一般病棟と地域包括ケア病棟を有しており、順天堂大学医学部附属浦安病院、東京ベイ・浦安市川医療センターなど他の病院と連携・協力し、質の高い救急医療に取り組んでいます。またリハビリテーションを含む治療により、患者さんの早期の社会復帰や自宅への退院・施設への入所の促進に貢献しています。やはり病院としても、働いているスタッフが現状維持ではなく、常にレベルアップを目指していかなければならないという思いは強いです。連携する病院から来る先生も多いので、常に新しい知識を吸収し勉強しています。

浦安市の地域性として、どのような医療が求められていますか。

天野: 浦安市は代々住んでいる人が多い元町、住宅・商業用地として発展してきた中町、計画的に都市開発が進む新町があって、住む人が多様化しています。地域医療も今までのやり方に固執するのではなく、様々なライフスタイル・年齢層の患者さんがどのようなニーズを持っているかを理解し、寄り添う必要があります。患者さんのニーズに応えるためにも、そして地域の優秀な人材を確保するためにも、情報システムを時代に合わせて変えていかなければなりません。

災害に強く、セキュリティが堅牢な点が決め手に

情報システムを時代に合わせて変えていくという院長先生のお話が、今回のblanc の導入ともつながると思うのですが、blanc を導入するきっかけをお聞かせください。

小川: 以前は紙のカルテで運用していました。医師のカルテ、看護カルテ、理学療法士やその他スタッフの記録がバラバラに存在するため、情報共有が難しいという問題がありました。また同じ内容を違う紙に何度も書くという非効率性が生まれたり、手書きで書いた処方箋が読めないこともあり、ミスを誘発していました。このような課題を解決するために電子カルテの導入を考えるようになりました。

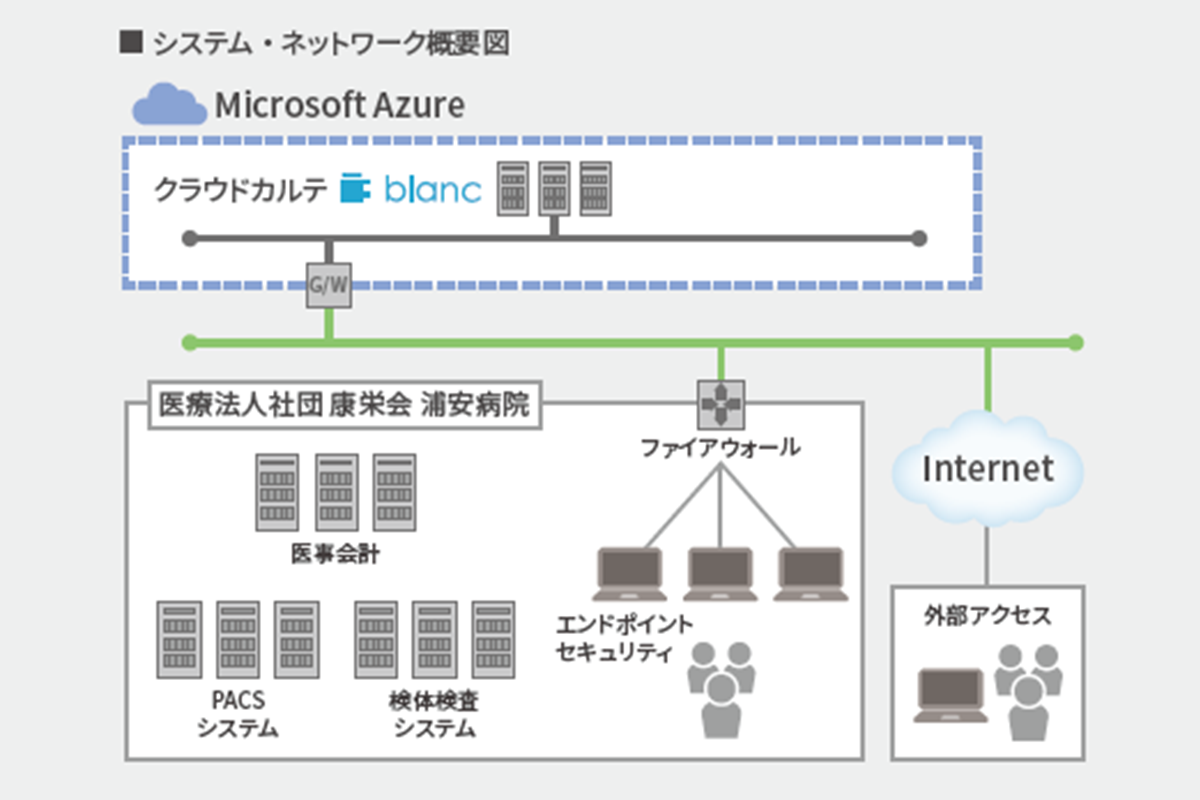

大きな病院ではないため、サーバーを院内に置いて運用する人材を確保するのが難しいという面があり、クラウド型の電子カルテを希望していました。他のクリニック・介護施設と連携しており、また今後は訪問看護、訪問診療を行うことも考えていることから、クラウドの方が院外でも情報共有しやすいという期待もありました。最も重要視したのは、災害に強いシステムであるということです。東日本大震災では当院のすぐ近くにまで液状化の被害が及びました。災害時に診療を続けるためにはクラウドが最適だと考えました。

クラウド型の電子カルテの中でも、blanc を選んだ決め手はどのような点にありますか。

小川: クラウドの電子カルテを探していて、blanc を知りました。そこで取り扱っているJBCCに問い合わせをしたところ、メリット・デメリットをとてもわかりやすく説明してくれたので、信頼感を持ちました。

私以外は電子カルテを使い慣れていない人ばかりのため、blanc の操作が分かりやすいのが大きなメリットでした。またblanc は基盤にMicrosoft のAzure を採用しているため、セキュリティや運用体制もしっかりしています。何より複数のリージョンにサーバーがあるため、災害時にも強いというのが魅力でした。

情報共有の促進と残業時間の削減に効果

実際に使ってみた感想をお聞かせください。

小川: 別々の紙媒体に書いていたことが電子カルテに統合されたため、業務が効率化して看護師の残業時間が削減されました。週に2 回開催しているチームカンファレンスでも情報共有がスムーズになり、チーム医療が進めやすくなりました。

志智: 放射線科では、撮影依頼内容について疑問が生じた場合に、すぐにカルテを確認し「部位」「左右」の間違いに気付くことができるようになり、インシデントが減少しました。また栄養科では入力に関して全て履歴が残るので、伝票を紛失する問題がなくなり、行き違いによる不備もなくなったと聞いています。検査科からは手書き作業が削減されたほか、ラベル発行や結果報告がシステム化されたことで、業務負担軽減になっているという声もありました。

小川: 非常勤の先生はシンプルな画面が見やすいということと、カルテ記載はテンプレートを利用したり、検査オーダーはオーダー履歴からコピーオーダーができるため、外来業務を効率的に行え、使いやすいとの声をいただいています。また院長もblanc を使いこなしていますが、院長のようなベテランの医師は手間のかかるカルテ作成を経験しているだけに、ワンクリックでオーダーが出せるのがとても便利なのだそうです。処方箋を作る際も患者さんの薬剤情報や過去の処方・調剤結果が参照できるため、やりやすいという話をよく聞きます。

課題を克服し、よりblanc活用の幅を広げる

現状の課題としてはどういったことがあるでしょうか。

志智: 現状、検査については紙で運用するものが残っているため、今後どのように移行するかという問題があります。また部署によっては全ての機能をまだ使いこなせておらずに紙の運用よりも手間が増えている部分があるので改善していきたいですね。また、新たなマスター項目を登録する際に、関連する検査センターのシステムが多く、各社との連携・確認で時間がかかるのをスムーズにしていきたいです。

今後の情報システムの展望についてお聞かせください。

小川: 薬剤科にとっては電子カルテ単体では使いづらい面が見えてきているので、薬剤管理指導支援システムの導入も検討しています。また、電子カルテに含まれない情報を他の施設と共有するための方策として、kintone の活用も視野に入れています。

残っている紙カルテの移行やマスターの新規登録の際のシステム連携など、足元の課題を解決する方法については、JBCCさんに提案してもらえると嬉しいです。他の病院がどのようにblanc を活用しているか、可能な範囲で教えてもらえれば参考になると思います。

このようなご要望にお応えしてJBCCではSE による運用支援サービスを行っております。blanc 導入の経験豊富なSE が電子カルテ委員会へ同席し、電子カルテをより活用するための助言や、業務改善にお役立てできる新機能のご紹介を行います。また、職員の方に入れ替わりがあった場合に、キャッチアップを目的とした支援も併せて実施します。電子カルテメーカーのサポートもありますが、JBCCであれば医療現場により近い位置でサポートが可能ですので、今後ともJBCCの窓口も活用していただければと考えています。

小川: これからもblanc の活用を進め、作業効率を向上させミスを削減できるように業務を見直していきたいと考えています。非効率な業務を削減し、より良い医療を患者さんに届けたいと考えているので、支援をよろしくお願いいたします。

本日は貴重なお話をありがとうございました。

ソリューションの詳細はこちら

クラウドカルテ「blanc(ブラン)」

クラウドカルテ「blanc(ブラン)」は、『いつでも・どこでも・だれでも』をコンセプトにした電子カルテシステムです。オンプレミスの電子カルテ「Ecru」(エクリュ)の機能はそのままに、より使いやすいレイアウトとなりました。遠隔診療や訪問医療・看護・介護といったシチュエーションにもご利用いただけます。

詳細を見る企業のIT活用をトータルサービスで全国各地よりサポートします。

JBCC株式会社は、クラウド・セキュリティ・超高速開発を中心に、システムの設計から構築・運用までを一貫して手掛けるITサービス企業です。DXを最速で実現させ、変革を支援するために、技術と熱い想いで、お客様と共に挑みます。